Wie man einen Artikel nicht schreibt

Alle paar Tage dröhnt ein Schiffshorn durch die Kieler Straßen. Bis an mein Zimmerfenster am Exerzierplatz reicht der Klang, vielleicht sogar bis zu den Gebäuden der Leibnizstraße. Eigentlich ist dieses Phänomen in Kiel keine Besonderheit. Jede Person, die in Nähe eines norddeutschen Hafens aufgewachsen ist, sollte mit diesem Geräusch vertraut sein. Auch an dem Restaurant „Brückenterrassen“ fahren täglich mehrere Schiffe entlang und lassen ihr Horn erklingen. Viele meiner Kindheitserinnerungen sind mit diesem Ort an der Rendsburger Hochbrücke verbunden. Dieses eine Horn in Kiel jedoch beschäftigt mich besonders. Das liegt nicht etwa daran, dass es Professor Westerkamps Vortrag mehrmals unterbrochen hat. Nein, es liegt daran, dass es sich dabei um die Verschmelzung zweier Töne handelt, die in einer kleinen Terz zueinander stehen – ein Fis und ein A.(1) Inwiefern das bemerkenswert ist, möchte ich kleinen Schrittes erläutern.

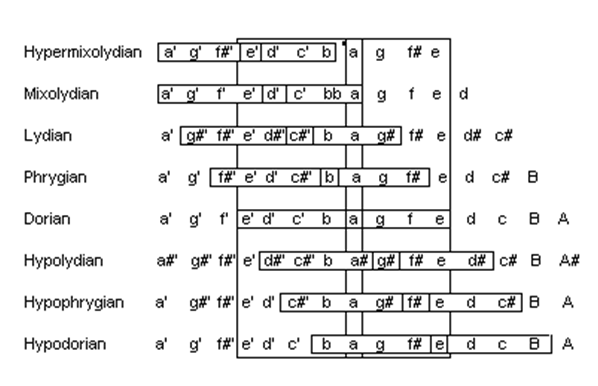

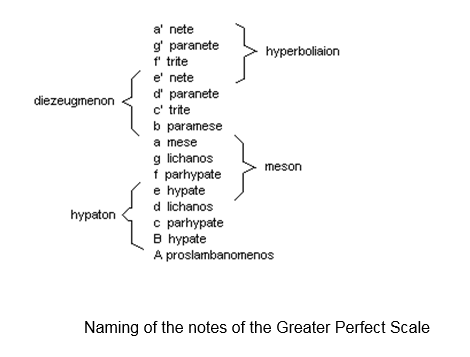

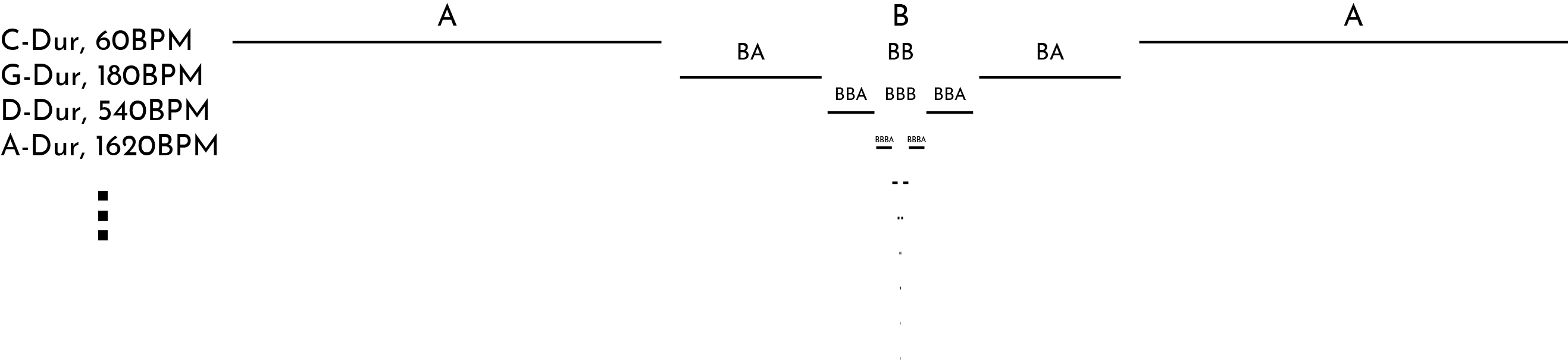

Denjenigen, die musiktheoretisch weniger bewandert sind, sei kurz erklärt: Töne werden nicht nur durch absolute Koordinaten in einem Frequenzspektrum definiert, sondern auch relativ zueinander. Die physikalische Tonhöhe ist demnach nicht die einzige Methode, einen Ton zu bestimmen, sondern auch die Beziehung zu anderen Tönen. Die Frequenz, die wir heute ein a’ nennen, wäre vor vierhundert Jahren als b’ bezeichnet worden.(2) Daraus folgt, dass man aus der Nennung von einer Frequenz noch nicht viel gewonnen hat. Darum gibt es das Werkzeug der „Intervalle“, die Töne nicht absolut bezeichnen, sondern im relativen Verhältnis zueinander. Dabei ist irrelevant, ob zwischen zwei Tönen 442 Hertz oder 221 liegen, es handelt sich bei beiden Verhältnissen um das Intervall „Oktave“. Erwähntes Horn lässt nun zwei Töne gleichzeitig und manchmal sogar nacheinander erklingen, die in dem Intervall „kleine Terz“ zueinander stehen. Für Nichtmusiker scheint es eventuell zunächst etwas unpraktisch, eine neue, nur durch Relation bestimmte Sortierung von Tönen vorzunehmen, wo die Physik doch ganz klar und eindeutig jeden Ton mithilfe der Frequenz bezeichnen kann. Zahlen haben jedem tonalen Zeichensystem gegenüber sogar den entscheidenden Vorteil, dass mit ihnen mittels mathematischer Methoden umgegangen werden kann. So könnte man einfach Formeln lernen, die „musikalische Gesetze“(3) der formalen Sprache „Komposition“ beschreiben. Doch so leicht ist es nicht. Zwei Gründe fallen mir ein, die diese Herangehensweise vereiteln, wobei es sicherlich noch mehr zu finden gibt. Zum einen ist das Tonsystem mit der Erfindung der „wohltemperierten Stimmung“ alles andere als physikalisch objektivierbar. So wie Pythagoras sich die Musik als Lehre der mathematischen Relationen vorgestellt hat, ist sie seit einigen Jahrhunderten nicht mehr. Damit die Oktave, wie wir sie heute kennen, wirklich zwölf Töne umspannt, die im gleichen Abstand zueinander stehen, musste sehr viel getrickst werden.(4) Das hat zwar als Konsequenz zur Folge, dass wir in unendlich vielen Tonarten musizieren können, ohne dass wir vom Wolf gefressen werden, wodurch die Musik erst dazu in der Lage war, Kunstwerke wie Bachs Das Wohltemperierte Klavier, Schönbergs 1913 fast aufgeführte Kammersymphonie und Brubecks The Duke in ihren Kanon aufzunehmen. Aber es sorgt auch dafür, dass man bei Orchesterproben vom Dirigenten darum gebeten wird, die Terz doch etwas höher zu intonieren und die Quinte noch tiefer. Denn es handelt sich bei der wohltemperierten Stimmung um einen Teufelspakt. Wir können ein Stück, dessen Tonart uns nicht erlaubt, dazu zu singen, nun einfach transponieren, also in anderer Tonhöhe spielen. Im Gegenzug büßen wir ein gewisses Maß an musikalischer Ausdruckskraft ein, wenn wir die Möglichkeit verlieren, die große Terz eines dominantischen Klangs sich wie Tantalos zum Grundton stecken zu lassen. Klaviere und Gitarren der heutigen Zeit gehen diesen Tausch ein. Instrumente mit kontinuierlicher Tonhöhe wie Streichinstrumente und die menschliche Stimme hingegen, sowie die meisten Blasinstrumente, bei denen die Intonation eine große Rolle spielt, sind dagegen jedoch noch in der Lage, diesen Ausdruck in der Musik zu leisten. Dadurch entsteht ein Mischmasch aus verschiedenen Tonsystemen, das sich mathematisch vielleicht beschreiben, aber mit Sicherheit nicht am effizientesten durch Frequenzen ausdrücken lässt.

Grund Nummer zwei, der mir einfällt, ist eng verknüpft mit der Assoziativität von Zeichen. Musik ist ein schwer fassbarer Gegenstand, der durch die Gesamtheit seiner Manifestationen zu einem ideellen Eindruck erhoben wird. Simpel ausgedrückt bedeutet das, dass Musik weder die Töne sind, die wir im Konzertsaal hören, noch die Noten, die wir vor Augen sehen, noch die theoretischen Konstrukte, mithilfe derer wird sie beschreiben, also funktionshamonische und formelle Kategorien. Musik wird durch all diese Manifestationen lediglich realisiert, so wie eine Geschichte in Form eines gedruckten Buches, einer Verfilmung, einer Lesung realisiert wird. Demnach ist jede Manifestation entscheidend für das Bild, das wir von „Musik“ haben, und das Bild, das wir von „Musik“ haben hingegen entscheidend für jede Manifestation. So ist es innerhalb dieser Manifestationen möglich, mittels Zahlen absolute Tonhöhen zu bestimmen, aber leistet diese Darstellung nicht das, was die relative Zuordnung der Intervalle erbringt. Die Unterteilung in unterschiedliche Intervalle ist nämlich verbunden mit dem intersubjektiven Höreindruck. Je nach historischem Kontext variiert zwar die Einteilung, aber allgemein ist es so, dass die Quinte und Oktave als „leere“ Klänge empfunden werden, also als Intervalle ohne Reibung: „perfekte Konsonanzen“. Die Terzen und Sexten sind zwar auch Konsonanzen, weisen aber mehr Charakter auf, ihre Färbung ist intensiver. Sie werden „imperfekte Konsonanzen“ genannt. Übrig bleiben die Dissonanzen, die je nach Musiktheorie auch die Quarte einschließen.(5) Sie sind schillernde Intervalle, die nach traditionellem Verständnis immer auf eine Konsonanz beziehen. Sie werden gemeinhin als misstönend oder unbequem empfunden. Wenn man das kleinste dieser Intervalle, die kleine Sekunde, wiederholt aneinanderreiht, erhält man alle Töne des wohltemperierten Tonsystems.

„Chromatik“ ist das Resultat. Eine Folge von eng aneinander liegenden Tönen, die eine schwindelerregende Orientierungslosigkeit erzeugt. Wie vielleicht zu bemerken war, musste ich in die Schublade der metaphorischen Sprache greifen, um die unterschiedlichen Intervalle zu beschreiben. Wenn es darum geht, einzelne Intervalle zu charakterisieren, dann wird die Metaphorik sogar noch blumiger und die Aussagen schwammiger. Das ist ein Phänomen der Intervallik. Sie ist ein in sich geschlossenes System aus tonalen Relationen, die hoch assoziativ ist. Diese Eindrücke mit Zahlen und mathematischen Formeln auszudrücken scheint absurd.(6)

Finden wir zurück zu dem Horn. Als kleine Terz gehört das Intervall zu den imperfekten Konsonanzen und ist im Dur-Moll-tonalen Denken mit Moll verknüpft, einem sogenannten Tongeschlecht, das in der Regel als düster, bedrückend und traurig beschrieben wird. Es gibt unterschiedliche Ansätze, dieses Phänomen zu erklären, die sich grob in zwei Gruppen unterteilen lassen: die Einen glauben, es sei primär kulturell bedingt, die Anderen glauben, dass es biologisch-physikalische Gründe dafür gibt.(7) Ohne mich positionieren zu wollen, greife ich eine der möglichen Erklärungen derjenigen auf, die biologisch-physikalisch argumentieren. Sie bezieht sich auf natürlich erzeugte Töne, also die, die durch Schwingungen von Saiten, Holzblättchen, Lippen oder sonstigen Medien entstehen. Demnach sind alle herkömmlichen Instrumente inklusive der menschlichen Stimme welche, die Töne natürlich erzeugen. Bei jener Untersuchung stellt sich heraus, dass grundsätzlich eine Mischung verschiedener Töne natürlich auftritt. Zu dem Grundton, nach dem wir die Tonhöhe definieren, kommen immer noch sogenannte Obertöne, die den Gesamtklang eines einzelnen (musikalischen) Tons charakteristisch prägen. Aber ungeachtet des Instruments sind immer die gleichen Obertöne zu finden. Es sind zunächst Oktaven und Quinten, also die „leeren“ Klänge. Doch der vierte Oberton ist die große Terz zum Grundton. Die große Terz ist das Pendant zu der kleinen Terz und elementar für das Tongeschlecht Dur, dem fröhlichen, heiteren und hellen. Wenn man die Obertonreihe nun weiterverfolgt, kommt man auf die gesamte Dur-Tonleiter, die für das weitere Verständnis des Textes keine Erklärung bedarf. Worauf es ankommt, ist, dass keine kleine Terz zu finden ist.(8)

Bedrückend ist deshalb der Klang des Schiffshorns. Es ist kein Klang, der der zufälligen natürlichen Tonerzeugung verschuldet sein kann. Bei großen Terzen und Quinten ist die Sache klar, sie sind bei der zufälligen Erzeugung von Tönen häufig das Resultat. Aber die kleine Terz kann nur auf zwei mögliche Weisen erklärt werden: Entweder ist es ein sehr unwahrscheinlicher Zufall oder jemand hat sich bewusst dazu entschlossen, diesen Tonabstand für das Schiffshorn zu wählen.(9) Da ich die Vorstellung belustigend finde, dass jemand sich entscheidet, als Intervall, das viele tausend Menschen wöchentlich hören, eine kleine Terz zu nehmen, und dabei sogar die entstehende Wirkung beabsichtigt hat, tendiere ich zur zweiten Erklärung. Es könnte sich zwar um eine sogenannte Rufterz handeln, da die kleine Terz mit einem Gruß in Verbindung gebracht wird, aber dann meist nacheinander und nicht gleichzeitig. Außerdem ruft niemand in dieser tiefen Lage. Als ich einer meiner Klavierschülerinnen von dieser Beobachtung erzählt habe, meinte sie, das Horn würde nicht „Juhu, hier komme ich“, sondern „Achtung, ich komme“ rufen. Ich persönlich verbinde mit dem Klang ein unausweichlich düsteres Schicksal. In einem musikalischen Drama nach Wagner wäre es sehr verheißungsvoll und würde den grausamen Tod der Protagonisten ankündigen.

Es kündigt das Gezwitscher der Amsel an einem sonnigen Frühlingsmorgen an, dass der Winter endlich vorbei sei. Ich bin sehr dankbar dafür, dass auch hier in Kiel, direkt an der Hauptstraße, diese schönen Gesänge zu vernehmen sind. Dieselbe Klavierschülerin, die das Schiffshorn kommentiert hat, meinte, sie fände es toll, sich so schönen Dingen im Alltag zu widmen, anstatt nur den Fokus aufs Praktische oder Negative zu setzen. Und eigentlich hatte ich ihr gegenüber angekündigt, den Artikel auf diese Weise zu beginnen, doch habe ich mich für eine andere Architektur entschieden und stelle die Frage jetzt: Ist der Gesang einer Amsel zufällig, oder hat der Vogel ein Verständnis von Musik, das dem des Menschen ähnelt? Hier gilt ähnlich wie beim Horn, dass Quinten und große Terzen zu erwarten sind, die kleine Terz hingegen ein Hinweis auf ein Dur-Moll-tonales Verständnis. Vogelgesänge sind alle natürlich erzeugt,(10) weshalb davon auszugehen ist, dass zufällig gebildete Melodien – also welche ohne musikalisches Verständnis dahinter – nur aus natürlichen Obertönen zusammengesetzt sind. Deswegen interessiert mich der Gesang einer Amsel.

Aspekte, unter denen die Musikalität des Vogels zu betrachten wäre, könnten also die Verwendung von kleinen und großen Terzen in den Vordergrund rücken. Außerdem ist es interessant, ob und wie sich die Amsel bei den Tönen einer Tonleiter bedient. Sie könnte beispielsweise eine Verwendung von Dissonanzen an den Tag legen, die unserer Zuordnung zu Konsonanzen trotzt. Allerdings gibt es zwei Probleme mit diesem Ansatz: Zunächst müsste geklärt werden, wie der Gesang einer Amsel anatomisch entsteht, denn die Tonerzeugung ist mit ihren Einschränkungen und Möglichkeiten logischerweise entscheidend für die auf Grundlage dessen erzeugten Melodien. Aber ungeachtet der Tonerzeugung gibt es noch einen entscheidenderen Faktor, der die Ergebnisse maßgeblich beeinflusst. Einige Vogelarten, darunter auch die Amsel, wurden dabei beobachtet, wie sie gehörte Melodien, beispielsweise Klingeltöne oder Gesänge anderer Vögel, imitieren.(11) Das ist allerdings nur problematisch, wenn man glaubt, dass die Gesänge alle direkt oder indirekt durch die menschliche Kultur geprägt sind. Ansonsten lässt es sich als eine unmittelbare Form des musikalischen Zitats interpretieren. Diese Praxis ist gängig, auch wenn sie selten so direkt ausgeführt wird wie die Imitation der Vögel.(12) So muss man zwar im Hinterkopf behalten, dass die Möglichkeit besteht, dass jegliche Musikalität bei Amseln nur Resultat der Imitation von menschlicher Kultur ist, aber möchte ich nicht davon ausgehen. Oder anders gesagt: Um zu überprüfen, ob Amseln ein musikalisches Gespür haben, unterstelle ich ihnen zunächst eines.

Deshalb habe ich begonnen, Gesänge von Amseln aufzunehmen, aufzuschreiben und nach musikalischen Parametern zu untersuchen. Als ich schon fast fertig war und zwei musikalischen Freunden von meiner Arbeit erzählt habe, meinten beide: „Ach, so wie Messiaen?“ Ich weiß nicht, ob ich vorher geglaubt hatte, ich sei der Erste mit dieser Idee gewesen. Allerdings war ich schon sehr ernüchtert, hatte ich von da an nämlich den Eindruck, nur stümperhaft die Idee eines bekannten und talentierten Komponisten aufzugießen. Als ich mich dann genauer informiert hatte, stellte sich heraus, dass der Ansatz doch anders war. Messiaen hat zwar Vogelgesänge in Notenschrift transkribiert, aber sie dann nicht im herkömmlichen Sinne analysiert und darüber veröffentlicht, sondern darauf basierend Klavierstücke komponiert. Wenngleich die Komposition natürlich auch als analytischer Prozess des gegebenen Materials verstanden werden kann, so ist die Darstellungswahl der Ergebnisse auf jeden Fall ganz anders als die, die ich geplant hatte. Während Messiaens Verarbeitung der Vogelgesänge äußerst subjektiv ist, ist meine Idee die möglichst objektive Analyse gewesen.

Geschrieben habe ich den Artikel nie. Was zuerst eine musikalische Analyse werden sollte, entwickelte eine Eigendynamik: Erst wurde daraus eine die Geschichte darüber, wie ich einen Artikel versuche zu schreiben, dann eine Ansammlung von Kindheitserinnerungen, bis es am Ende Didaktik des Quintenzirkels in Abstraktion werden wollte. Dennoch sollen meine Überlegungen in Bezug auf die Gesänge einer Amsel hier kurz beschrieben werden. Unter all den Aufnahmen, die ich von Amselgesängen angesammelt hatte, entschied ich mich, mit einer anzufangen, die ich besonders schön fand. Beeindruckt hat mich, dass der Gesang – typisch für thematische Arbeit in menschlichen Kompositionen – einen Spannungsbogen hat. Es werden zwei Motive einander gegenüber gestellt, sodass ein Kontrast entsteht. Das eine Motiv eröffnet, das andere wird vorgestellt und verarbeitet, das erste schließt wieder. Das, was man im weiteren Sinne durchaus als „thematische Struktur“ bezeichnen kann, scheint die Exposition von zwei Motiven zu sein, wie man sie am Anfang einer Sonate erwarten würde. Wirft man der Amsel nun vor, dass sie wie die Komponisten der westlichen Kunstmusik bis ins zwanzigste Jahrhundert in Halbtönen denkt, dann intoniert sie zwar etwas mangelhaft, beendet das Thema aber mit einem harmonischen Schluss. Man könnte meinen, sie eröffne eine Sinfonie, wenn sie singt.

Heute bereue ich fast, diesen Gesang ausgewählt zu haben. Denn so schön dieser einzelne Gesang ist, scheint es sich um eine sehr kreative oder sehr stolze Amsel zu handeln. Sie verwendet mindestens eins der beiden Motive des Themas in so ziemlich jeden ihrer Gesänge. Und da sie vor meinem Fenster zu nisten scheint, lag ich schon die eine oder andere Nacht wach, weil ich durch den Gesang abgelenkt wurde. Gefallen tut er mir inzwischen nicht mehr. Vielleicht hat die Amsel diesen Gesang einfach kopiert und ist sehr unkreativ. Eventuell handelt es sich aber auch um ein Thema, auf das sie sehr stolz ist, sodass sie es – ähnlich wie Johann Sebastian das berühmte BACH-Thema – sehr häufig verwendet. Oder sie hat das Thema vorgestellt und alles, was sie fortan singt, bezieht sich auf das eine Thema. Demnach würde sie ihr Thema immer und immer wieder neu verarbeiten. Wie Herbie Hancock „Watermelon Man“ in etlichen Versionen und Stilen aufgeführt hat – ein Song basierend auf nicht viel mehr als zwei Motiven.

Es ist letzten Endes egal. Während die Amsel etwas von sich gibt, bin ich nicht in der Lage, einen Artikel über Amselgesänge zu schreiben. Stattdessen denke ich über die Brückenterrassen nach, über Jazzmusik und über Quintverwandschaft. Ich mache mir in meinem Zimmer am Exerzierplatz Gedanken darüber, wie man Intervalllehre Leserinnen und Lesern nahe bringen könnte, deren Kenntnisse in Musiktheorie begrenzt sind. Und während ich in meinem Zimmer am Exerzierplatz darüber nachdenke, fällt mir ein anschauliches Beispiel dazu ein. Es ist ein Phänomen, das wenigstens jeder in Kiel wohnenden Person bekannt sein sollte.

Dieser Artikel erschien in der philosophischen Zeitschrift [Der Arbeitstitel] Ausgabe 2, 2018.

1 Oder für die Jazzmusiker unter Euch: erster und dritter Ton der Ges-lokrischen Tonleiter.

2 Vgl. Autor unbekannt, KAMMERTON. Explosives a, in: DER SPIGEL 10/1963, S. 100, magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45142701 [04.09.2018].

3 Damit sind keineswegs irgendwelche restriktiven Regeln gemeint, sondern eher „Gesetzmäßigkeiten“ in dem Sinne, dass man bei gewissen Tonkombinationen gewisse Klangeindrücke vorhersehen kann, wie Dissonanz und Konsonanz, Auflösung und Antizipation und so fort.

4 Vgl. Robert Haas, Aufführungspraxis der Musik, (Handbuch für Musikwissenschaft) Hg. Ernst Bücken, 2. Auflage, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Wiesbaden 1979, S. 1, S. 7, S. 214.

5 Vgl. A. Schönberg, Harmonielehre, 3. und vermehrte und verbesserte Auflage, Universal-Edition, Wien 1922, S. 19. Schönberg bezeichnet die Funktion der Quarte als eine historisch gewachsene Sonderstellung.

6 Wenngleich die Bezeichnungen eben daher kommen. Oktave ist der achte Ton einer Tonleiter, Quinte der fünfte.

7 Wolfgang Enge, Gründer der Big Band der CAU Kiel und Professor der Physik, vertritt diese physikalisch-psychologische Einstellung in einem Vortrag. Vgl. W. Enge, V. Helbig, G. Pfister, G. Möller, Saturday Morning Physics. 02.12.17 (Vortrag), Kiel. Ihr gegenüber steht ein kulturell-ästhetischer Ansatz, den beispielsweise Theodor W.-Adorno vertritt. Vgl. T. W.-Adorno, Philosophie der neuen Musik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1978, S. 38 – 42.

8 Mit Ausnahme des sechsten Obertons, der irgendwie das Sorgenkind der Theorie ist, weil er sich keinem Intervall eindeutig zuordnen lässt.

9 Rein theoretisch lässt es sich mittels der Obertöne erklären, weil der Abstand vom dritten zum vierten Oberton eine kleine Terz bildet, jedoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass zwei so tiefe Töne in Wahrheit der vierte und fünfte Oberton einer Schwingung sind – wenn es physikalisch überhaupt möglich ist.

10 Die Töne einer Geige, eines Saxophons, einer Klaviersaite sind auch natürlich erzeugt. Aber durch verschiedene Maßnahmen hat der Mensch die Möglichkeit geschaffen, über das Kontingent der natürlichen Obertöne hinaus zu musizieren. Sei es bei einer Geige durch die künstliche Verkürzung der Saite, beim Saxophon durch die Beeinflussung der Luftsäule oder beim Piano durch simple Häufung der tonerzeugenden Saiten. Das ventillose Jagdhorn hingegen erzeugt noch immer nur naturtöne.

11 Vgl. Unbekannter Autor, Amseln imitieren Handy-Klingeltöne. Der Ornithologe Hendrik Brumm erklärt, wie Vögel auf Großstadtlärm reagieren, in: Augsburger Allgemeine, 17.09.2015, augsburger-allgemeine.de/augsburg/Amseln-imitieren-Handy-Klingeltoene-id35514042.html [04.09.2018].

12 Schönberg warnt seine Zuhörer in einem Vortrag regelrecht davor, man würde in seiner Händel-Transription stellenweise sehr wenig Händel hören oder erkennen. Das ist ein treffendes Beispiel dafür, dass Zitate in der Musik wie in vermutlich jeder Kunst stellenweise sehr subtil, geradezu zur Unkenntlichkeit entstellt sind. Vgl. A. Schönberg, Vortrag von 1934, zitiert nach E. R. Schoenberg (Hg.), Apropos Doktor Faustus. Briefwechsel Arnold Schönberg – Thomas Mann. 1930 – 1951, Czernin Verlag, Wien 2009, S. 353.